「骨盤が歪んでいる」という言葉、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

美容や健康雑誌、テレビなどでもよく耳にするこのフレーズ。

「骨盤の歪みを整えましょう!」という謳い文句を目にするたびに、「私の骨盤も歪んでいるのかな?」「本当に歪むことなんてあるの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。

実は、専門家の間でもこの「骨盤の歪み」については意見が分かれており、「歪む・歪まない」論争が長年繰り広げられています。

今回は、この論争について、それぞれの主張をわかりやすく解説し、私たちがどう考えればいいのかを紐解いていきましょう。

「骨盤は歪む」派の主張

「骨盤は歪む」と主張する人々は、日常生活の習慣が骨盤の位置や角度に影響を与えると考えます。

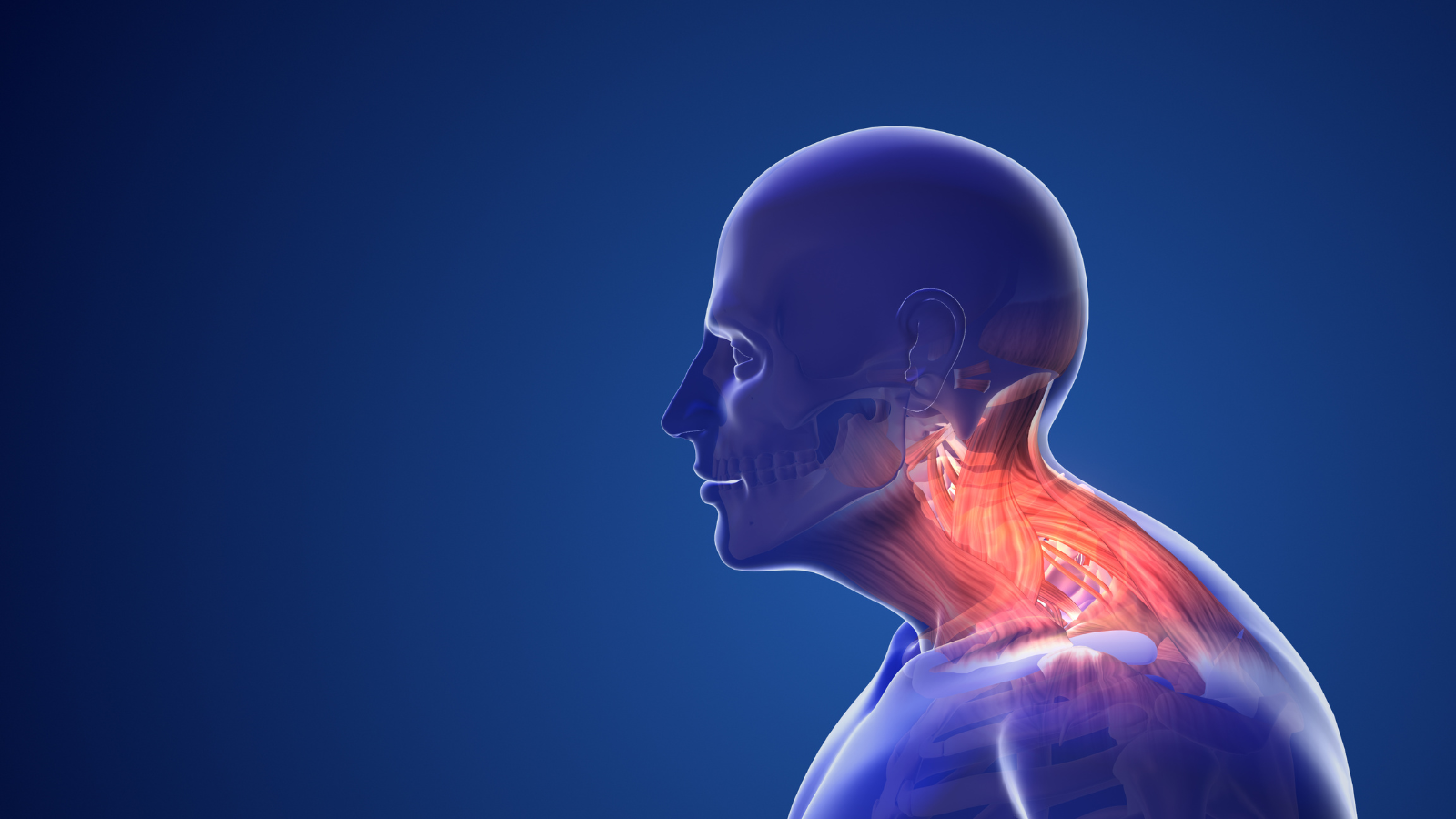

この考え方では、骨盤の「位置や向き」がズレることを「歪み」と表現し、それが腰痛や肩こり、冷え、むくみといった不調につながると考えます。

そして、整体やエクササイズで筋肉のバランスを整え、骨盤の位置を正しい状態に戻すことが重要だと説きます。

「骨盤は歪まない」派の主張

一方、「骨盤は歪まない」と主張する人々は、解剖学的な見地からこの説に異を唱えます。

この考え方では、**「骨自体が物理的にズレることはない」**とします。では、なぜ「歪み」を感じる人がいるのでしょうか?

結局、私たちはどう考えればいいのか?

両者の主張を聞くと、頭が混乱してしまいますよね。この論争を理解する上で重要なのは、「歪み」という言葉の定義にあるのかもしれません。

つまり、言葉の定義が違うだけで、両者の主張は必ずしも対立しているわけではないのです。

大切なのは、「骨の物理的なズレ」にこだわるのではなく、日々の姿勢や生活習慣によって生じる「筋肉のアンバランス」や「関節の動きの悪さ」に目を向けることです。

長時間のデスクワークで前屈みになりがちだったり、スマホを触る時間が長かったりすると、骨盤周りの筋肉は硬くなったり、弱くなったりしてしまいます。これが結果的に、「骨盤が歪んでいるように感じる」状態、つまり不調のサインとして現れるのです。

まとめ

「骨盤が歪む・歪まない」という言葉に一喜一憂するのではなく、自分の体の状態を客観的に見つめることが大切です。

腰痛や肩こり、むくみなどの不調がある場合は、「骨盤が歪んでいるからだ!」と決めつけるのではなく、**「もしかしたら、姿勢や筋肉の使い方の偏りが原因かも?」**と考えてみましょう。

そして、その不調を改善するためには、正しい姿勢を意識したり、ストレッチや適度な運動で筋肉のバランスを整えたりすることが効果的です。

あなたの「歪み」の原因は、もしかしたら日々の小さな習慣の中にあるのかもしれません。

コメント